令和6・7年度の後期高齢者医療保険料率および保険料の軽減について(2025年3月19日更新)

茨城県後期高齢者医療広域連合により、令和6・7年度の後期高齢者医療保険料率が以下のとおり決定されました。(※茨城県内は均一の保険料率となります。)

| 令和4・5年度 |

令和6・7年度 |

変更内容 | ||

| 保険料率 | 均等割額 | 46,000円 | 47,500円 | 1,500円増 |

| 所得割率 | 8.50% | 9.66% | 1.16%増 | |

|

賦課限度額 (年間保険料額の上限額) |

660,000円 | 800,000円 | 14万円増 | |

※ 保険料率は2年ごとに見直されます。

※ 年金収入153万円~211万円相当以下の方を対象に、令和6年度に限り所得割率は9.00%となります。

※ 賦課限度額は全国統一の上限額になります。令和6年3月31日以前からの被保険者、障害認定により被保険者となった者等は、令和6年度に限り賦課限度額は73万円となります。

保険料率の決定方法等については、茨城県後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。

◆ 茨城県後期高齢者医療広域連合

電話番号:029-309-1213 【事業課 保健資格班】

受付時間:平日 8時30分から17時15分(土日・祝日・年末年始を除く)

個人ごとの保険料額の決めかた

後期高齢者医療制度では、被保険者全員が個人ごとに保険料を納付します。

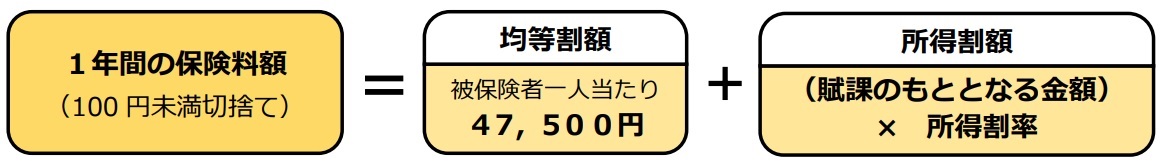

保険料の額は、すべての被保険者に賦課される「均等割額」と、所得に応じて決められる「所得割額」の合計額を納めていただくこととなります。

なお、令和7年度の保険料額は、令和6年中の所得によって決まります。令和7年7月中旬ごろに「保険料額決定通知書」を発送しますので、そちらをご確認ください。

※ 『賦課のもととなる金額』とは「総所得金額等」から「基礎控除額」を除いた金額です。

※ 「総所得金額等」とは、前年の収入から必要経費(公的年金控除額や給与所得控除額など)を差引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。なお、遺族年金や障害年金は、収入に含みません。

※ 「基礎控除額」とは、地方税法第314条の2第2項に規定されている額(前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合には43万円)となります。

※ 年度の途中で被保険者になられた方は、資格取得月からの月割りで保険料額が計算されます。

令和7年度の保険料軽減措置について

1.所得が低い方に対する均等割額の軽減

世帯の所得水準にあわせて、次のとおり均等割額が軽減されます。

| 世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等の合算額が次の場合 |

軽減 割合 |

軽減後の 均等割額 |

| (1)43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 | 7割 | 14,250円 |

| (2)43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+「30.5万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 | 5割 | 23,750円 |

| (3)43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+「56万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 | 2割 | 38,000円 |

※収入が公的年金の方は、年金収入額から公的年金控除(年金収入額が330万円未満は110万円)を差引き、65歳以上の方は、さらに高齢者特別控除(15万円)を差引いて判定します。

※給与所得者等の数とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者をいいます。

2.被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減

後期高齢者医療制度に加入する前に「会社などの健康保険の被扶養者」であった方は、加入後2年間に限り均等割額が5割軽減(23,750円)されます。また、所得割額の負担はありません。

軽減を受けるには申請が必要となります。後期高齢者医療制度に加入する前の保険証をお持ちのうえ、牛久市医療年金課窓口までお越しください。

※国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であった方は該当しません。

※「1.所得が低い方に対する均等割額の軽減」の対象となる場合は、軽減割合が高い方が優先されます。

※加入後2年が経過し、この被用者保険の被扶養者の軽減処置が終了した方は、世帯の所得水準に応じて、「1.所得が低い方に対する均等割額の軽減」の軽減を受けることができます。なお、所得割額は引き続きかかりません。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは医療年金課です。

本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1721~1728) ファックス番号:029-873-7510

メールでのお問い合わせはこちら